常設企画展 「ポジション2017」河村るみ 介‐生と死のあいだ

鑑賞 2月9 記載12日 ほどほど版⁺

1―眼差しを見つめて staring eyes – I stare melt ice put on a hand

1-1 平面動画

展示室の入り口から正面に、プロジェクターで映し出された「河村るみ」が椅子に、グラスから氷を口に含み、

手のひらに出し、そのまま腕を伸ばしとけてゆくまでを見つめる。

氷がとけ終わると席を立ち向かって上手/右側の壁の方へ歩いてゆく。

1-2 パフォーマンス

パフォーマンスを行う前に、動画撮影のため観客との間を「紐を線として分域」を作り区切っていた。

区域ができたので、

単に傍観しているのではなく、自然とパフォーマンスに参加している感覚になった。

そのためパフォーマンスの領域としての境界線を効果的に感じた。

壁に映されていた動画映像のコントラストは曖昧な輪郭だったが、実際にインスタレーションを行うことで

氷を口に含む行為は明確に浮き立ち、印象の深みが増しているように観えた。

1-3 眼差し

初め氷が少し光っている程度は観える。透明度や大きさはこちら側から観えない。

プロジェクターの光越しの氷に通して「なに」を見て「なに」を想っているか、状態は居抜きされたまま。

終始、眼差しは氷に向かい、観客は氷がとけてゆくのを見つめる姿を眺める形になる。

本人が見つめている氷の先にある眼差しは、過去記憶の母なのか、いま本人が日常に想う他のことかはわからない。

観客である自分も同じくわからない。

氷、または見つめる眼差しを間隔として、本人と観客側を対峙することになる。

そのため自然と空白の何かにイメージを掻き立てられる。眼差しと引かれた線を通じて想起される余白が生じていた。

余白の間では、何も考えない⇔現在なにか考えている⇔過去の何かを思い出している、

というように、いずれかの状態になる。

1-4 Iconとしての氷

同時間軸で、もちろん氷は、固体から溶け液体になり変容している。幾らかは気化もしている。変わりゆくこと。

常にそれは同じ存在で構成されているわけではない。

Iconとしての氷に、手のひらの上にある氷から、氷の上に魂を想起した。

平面動画とパフォーマンスを‐実/現と虚/過去/仮を接点として‐現時刻の空間に、過去記憶の再生映像だけではなく、

実体として本人が在るので一連の動作を多層構造の現象として幾つか観ることもできた。

案に本人が立体で動くという立ち位置の質感ではないのは関係と連動性が交錯されるからだと思う。

母が氷を口に含むことしかできない状態であったから、母の行っていた行為の追再生/追記憶にもなる。

そのためパフォーマンスの存在を≒再生させることで、

母と本人をつなぐものとして、実在と不在を認識させ意識化される気配が漂っていたように感じる。

よくよく想うと日々、唇が渇いては濡らす行為を繰り返している。

2、記録.recording

1-1 白いキャンバス

遠目からは大きな白いキャンバスと思ったが、近寄ると青い文字がぎっしり書かれている。近づくにつれ

(展示1、氷のあと、だったせいか)なぜか雨のイメージが脳裏に浮かんだ。

キャンバスの白地に直線の青文字が書かれていたので、縦書きの雨みたい、だと思った。

しとしと降り続づく地雨のような小粒の雨の印象を受けた。

母との間で交わされた言葉、あるいは話すことができなくなった母親に語っていた言葉だろうか。

とにかく日常会話やさまざまな描写を言葉が羅列され全面を埋め尽くしている。

1-2 日常会話を言語化した記録としての録画

あまり意識して日常会話は話すことはない。用件を伝える以外ほとんど無意識になってしまうからだ。

あとになって何を話していたか憶えていない。

曖昧なのですぐ忘れてしまう、おおげさにいえば認識を持たない日常の行為である。

仮に日常会話≒お喋りがなかったら、

多くの人は無言になるか、単純に狂うと思う。

もし心に想う内側の声が外にはみ出してしまうと困るのと類似しているかもしれない。

きちんとした会話あるいは言葉ではないから日常の空間に漂って消えてゆく。

何気ない会話。何気ないお喋り。

例えば、たくさん話はしたけど、いったい何を話したのだろう、

という「なんだったっけ?」感が普段は重要で、

そんなのはヒョイと放置してゆくものである。

内容を憶えてなく解らないところが最大の魅力でイチイチ記憶していたら、

脳は不機嫌に一回転して悩みはじめる。

ただし、対話する相手の残り時間が限られていない場合に限るのだが。

日常会話は総てに意味を持たせない妙な実力がある。日常会話の記録。しかし問題は期間である。

つまり、誰と居たか。人と人の間における、時間と空間場所に関して。

1-3 雨、再考なぜ会話と似ているとおもったか

どうして小粒の雨というイメージを持ったかというと、雨は降り初めや雨足が強まったとき、

最初は感じるだけで、

そのあとは感覚に慣れてしまいずっと降っているくらい、としか別に意識しない。

小雨は濡れても乾く、

ずっと雨が降っていると、雨であるとずっと意識しない。

日常的な会話も、ずっと喋っていると、日常会話であることを忘れ意識しない。

特別、雨が降り続けている意識をしない。

雨という認識を持ち続けなくなってしまう。雨の中にいることをすぐに忘れてしまう。

ぼんやりして曖昧なものである。

雨の中にいる感覚と日常会話はどこか似て共通している気がするのは、そんな理由かもしれない。

雨のしずく、は時が経つと乾く。

言葉のしずくも、時間が経つと消える。言の葉も乾く。

記憶に残ったのがドライフラワーのようなものになって納まるべき場所に置かれると想う。

1-4 副題 Recording.

日常会話の記録。言葉、心身を通って体温で触れることができる音。

言葉が思いを伝えるのではなく、思いを言葉で伝える。感情として伝えること。

ある期間からある期間までの意識した日常の記録。その形にならないものの可視化である。

3、母という他者と対面する mother to others ,face to sureface

(画集に掲載されていた壁面を覆っていた多々ある絵)

1-1 イメージ

展示3は、いちばん長く眺めた。展示室内の左側の壁を半分以上、

とにかく多様な色で壁が絵で覆われていることに驚く。その数およそ15枚×30枚としても3~400近くある。

幾つか異なるサイズの紙を縦横の長さに揃え垂直に整え展示されている。

これら紙の一枚一枚に、さまざまな道具でさまざまな色に描かれ彩られている。

壁全面というか一枚絵のようにも感じるし、一枚の壁でもある。

抽象的なイメージも混在しており総じて何色であるかは答えられない。

近づくと滲んだもの、輪郭がわかるもの、顔のように見えるもの多々ある。

まれに文字も書かれ紛れている。

大量で巨大な物量だが、絵との距離をつめることで初見の印象から変化してゆく。

1-2 面影

フライヤーの裏表紙に記載されていた文章「光」は中央からやや左下側にあった。

意外にも鉛筆で小さな文字で書いてあった。

読んでいる、こちら側の内面に入り込む引力のようなものを感じた。

今回、きっかけ、

この言葉と展示4の表写真を見て企画会に行ってみようと思った。

そして、

どの用紙からも共通するのは生活の匂いであり、それで腑に落ちた気がした。

再度、絵から遠のくと、

母との記憶をさまざまな断片で切り抜いて寄せ集め一体化させたものではないかと感じた。

それは、母の面影だと思った。

感覚で直結された母と娘の間で対話されたイメージに溢れているのだと認識すると、

質感として記憶の中に放り込まれたような感触を想起した。

それはとても潔い感覚だった。

1-3 うす目

数多く展示されている絵だが押しつけられるような圧迫感はない。

勘として細分化して、

しつこく観るべきではなく薄目のような感じで適度に俯瞰するように眺めた。

そうすると

壁半分以上を覆う面積から不思議な風合いが浮遊してきた気がした。

だが、

そのイメージを捉えたようで、しっかりとは捉えられない。

face to surfaceとあるように表現の、表情または表面を個人として垣間見ているだけだからだろう。

その表面下にあるものは、

本人と母との当事者同士の実質的な距離にあるもの。あるいは関係の深さは展示物の表層からではなく、

もっと視野の届かない範囲から、

他者では捉えられないところに本当のことが存在しているのかも知れない。

だから捉えようとすること自体がそもそも誤りで、心象を共有させてもらうのが正しい見方なのかなと思った。

1-4

展示2と3は、ある一定の、期間までの総体記憶と思った。

記憶は、どうしても形にはすることができない。だから、これらの含みを変わらないものとして、

見えない雰囲気や空気感を可視化させ具体的に実体化させたものだと感じた。

また遠目に展示3を眺めた際に展示2が視界に入り、ある意味では同一、

もしくは一対になっている気がした。

展示2が聴こえない聴覚という言葉/文字の絵で記憶に触れたものなら、

展示3は色彩としてさらに視覚的なものだが、

雰囲気≒イメージを可視化させた触感的なものが漂っているとも感じた。

いずれにしても、

これらの想いは表現のあいだに在った時間という記憶に接している気持ちになった。

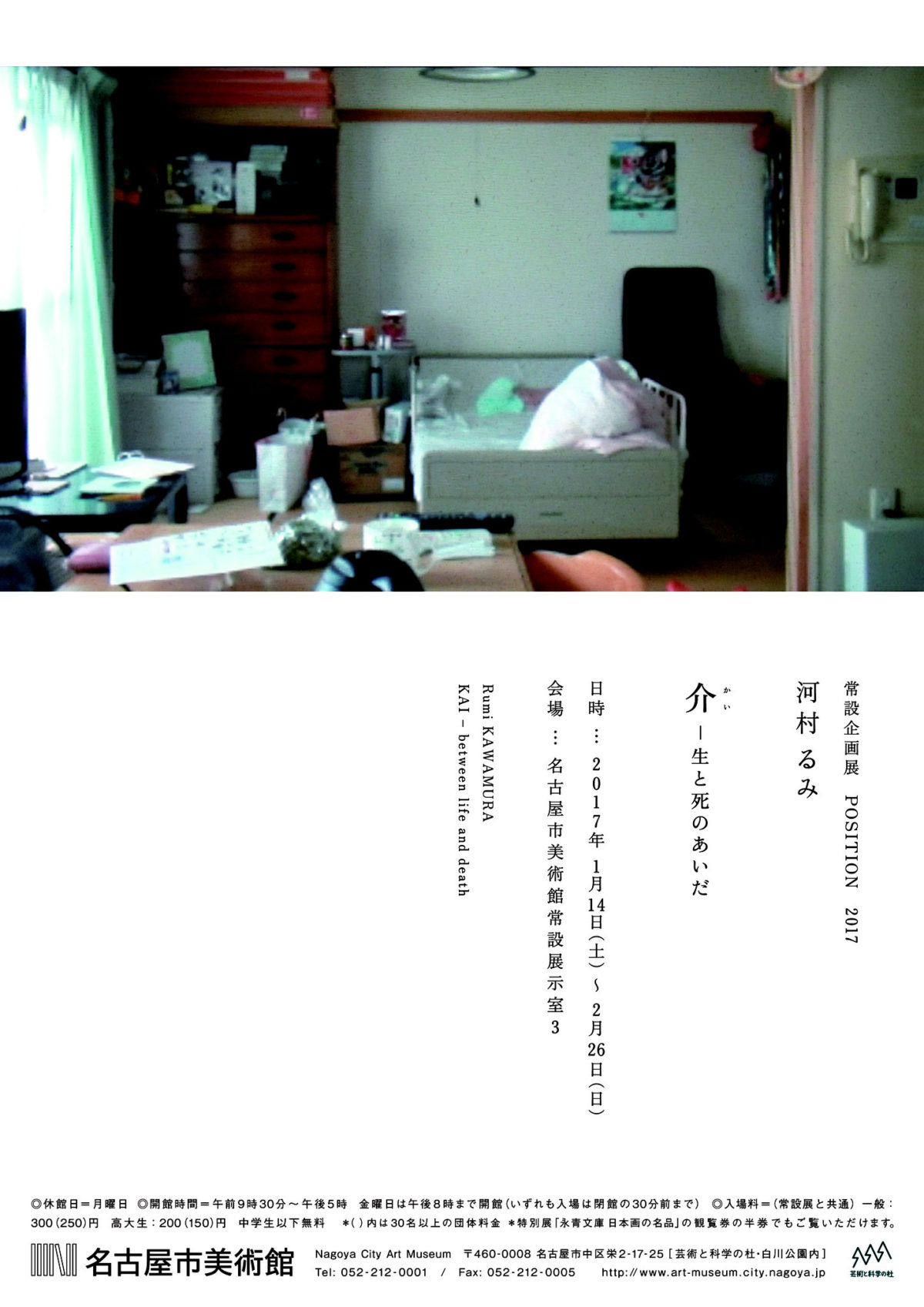

4、明るい部屋 the clear room

1-1 映像

音がなく、扇風機でカーテンが揺れている映像が流れている。淡い光で揺れている。

畳みのうえに箪笥がある。

七転び八起き、の文字が色紙に見える。

自宅であろうベッド。隣で語りかけていただろう椅子。生活感があふれているが誰もいない部屋、空である。

からっぽである。

暖かい季節なのだろうか、薄い掛布団がめくられているままでいる。誰もいない不在だけが存在している。

主体となる焦点が見つからない部屋だけを過去時間で定点映像にし、

不在になった空間で起きた事象を2分52秒間でループされ鑑賞者は現実時間に観る形となる。

主体のない誰もいない空間を眺めていることは、

言い換えると元々部屋の主体であった不在者/母を見送る行為に変換されてもゆく。

1-2 コントラスト 時間

撮影された時間帯がふと気になった。いつの時間帯であるか記載はない。

光の加減からある程度の季節や時間は想像できるが明確にはできない。風で揺れている映像から温度や湿度を眺める。

どれも記憶と同じように曖昧である。

(展示1と同じように)色合は不確かで、コントラストもぼやけている。

それは観る側に自ずと、そのような心的印象を与えている気がした。

まるで、どこか後記憶/追記億のような、

不鮮明な過去記憶を付け加えたように浮いて収まらないようなニュアンスがある。

1-3 カーテン 動画

扇風機の送風がなければ動きがないので写真と同じになる。だが、これは動画である。

風でカーテンが揺れているから、

いつかの不在を示している部屋から出て行った状態が、そのまま映されている。

また気のせいか、カーテンが揺れていることもあり、

実際のところはわからないが、どことなく窓が開いているように感じた。

たぶん開閉式の窓や扉などは動物では人しか意識しない。

開けて閉める。現れて消える。

その開閉の地点は空間の出入り口でもある。

それは単に、

空間を切り換えるものとして一つのモノとしても存在する。

だいたい出口は入り口という同じ場所にある場合が多いとも思った。

5-1 ぼんやり

すべて見終わり、ふと振り返った向こう側の(展示1)インスタレーションが再び視界に入った。

先ほどまで眺めていた暖かい季節の部屋の定点動画を偶然にも冬の季節に見ていたことで

「展示1自体」が際立っていることに気づいた。なんとなく氷を口に含む行為は夏のイメージがする。

そのため、季節の反転と、

存在と不在のパフォーマンスが並行して収斂してゆくと、

さらにもう一つ別のものに捻られて切り替えられる錯覚がした。

5-2 プロフィール

一つの壁には何も展示されていない。そこに本人のプロフィールがある。

このプロフィール自体を、もう一つの作品として思案する。

母の存在が、制作者本人のプロフィールを形作るので構造が入れ子状のような≒内包に近い方向で、

また、めぐってゆくと想った。

つまり、母と娘の関係である。

娘の存在がなければ、企画展自体はない。母の不在という存在が企画展自体を作品の一つとして捉えることもできる。

そのような多重/多層的な階層で、幾つもの存在が点在されている錯覚さえ感じられた。

さまざまな眼差しを見つめた先に、企画展全体から現れる写真ではない母の肖像/存在に気づかされる。

母を見つめる娘≒本人を傍観することで浮き上がる。企画展を通して自分自身を知らないうちに顧みたような感じがした。

(了)

フリースタイル(テキストなし。引用なし。辞書のみ。)